痔疮在中医眼里是什么?

中医将痔疮称为“痔病”,认为其本质是“气血失调、湿热下注、经络阻滞”所致。久坐久立、饮食辛辣、长期便秘或腹泻、过度劳累等,会导致“湿热毒邪”积聚肛门,使局部气血不畅,静脉肿胀成痔。正如《黄帝内经》所言:“因而饱食,筋脉横解,肠澼为痔”,道出了饮食不节与痔疮的关系。

1、吃:忌口+食疗

忌辛辣、油腻、酒精,避免助长湿热。多吃粗纤维(燕麦、芹菜)润肠通便;清热利湿(冬瓜、赤小豆)减少肛门刺激。推荐药膳:无花果炖猪肠(润肠止血)、黑木耳红枣粥(补血通便)。

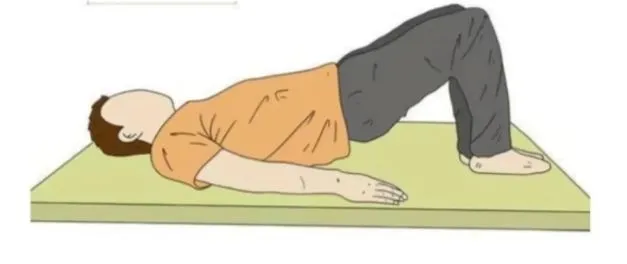

2、动:提肛运动+避免久坐

提肛法:吸气时收缩肛门3秒,呼气放松,每天50次,促进局部气血循环。 每坐1小时起身活动,避免气血瘀滞。

3、养:规律排便+温水坐浴

晨起空腹喝温水,养成定时排便习惯,忌久蹲强努。中药熏洗方:五倍子15g + 苦参20g + 黄柏10g,煮沸后熏洗患处,清热消肿。

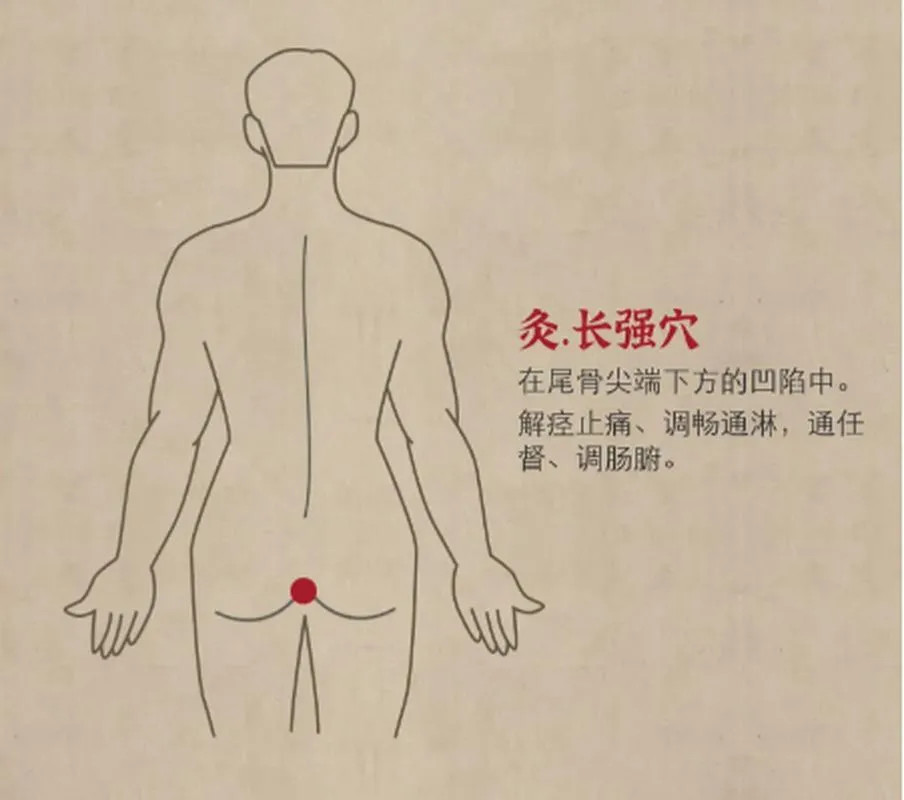

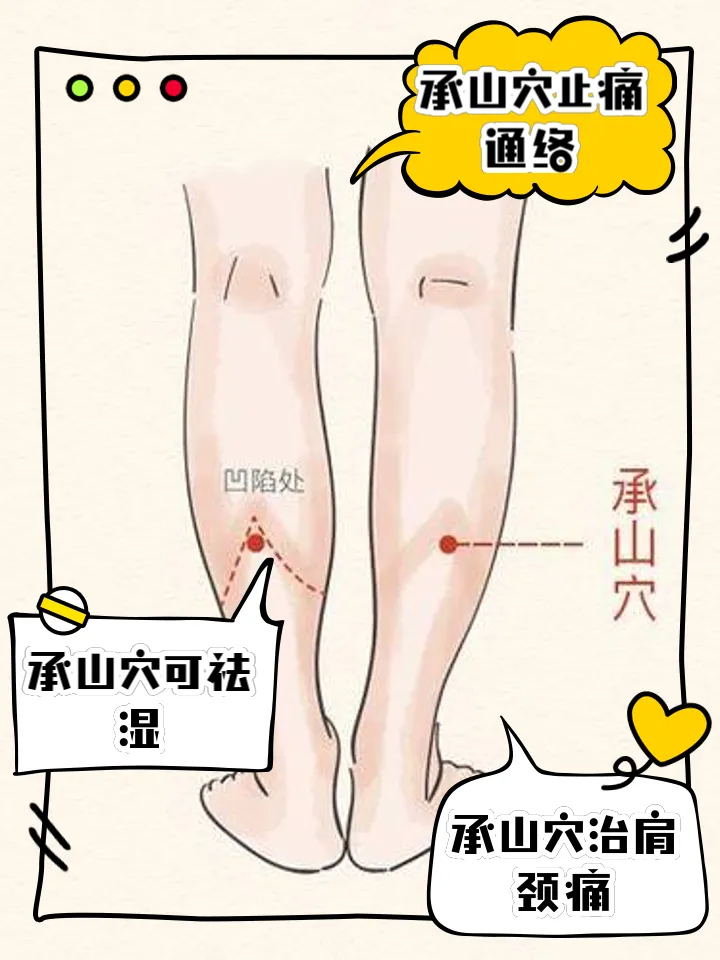

4、按:穴位调理

长强穴(尾骨尖端下方):通便止痔,可用拇指点揉3分钟。

承山穴(小腿后侧腓肠肌下):缓解肛门疼痛,按压至酸胀感为宜。

痔疮虽小,不可轻视!若便血持续、痔核脱出无法回纳,或伴有消瘦、排便习惯改变,需警惕直肠病变,及时就医。

中医治疗强调整体调理,但对严重痔疮(如嵌顿痔、重度脱垂)需结合现代医学手段,避免延误病情。 痔疮是身体发出的“预警信号” 。熬夜、久坐、饮食无度等不良习惯,会通过痔疮提醒我们关注健康。中医从疏通气机、调和脏腑入手,不仅能缓解症状,更能改善体质,减少复发。调整生活方式,配合内外调理,让“菊部地区”重归安宁!

专家简介

刘瑞涛

副主任医师

郑州市大肠肛门病医院大肠内科主任、内 镜室主任。擅长主治:擅长肛肠科常见病、多发病的手术治疗及中西医结合治疗,无痛电子胃肠镜检查及镜下微创治疗。

主治范围:混合痔、内痔、外痔、肛周脓肿、肛瘘、肛裂、肛门疣、肛门湿疹、直肠脱垂、溃疡性结肠炎、溃疡性直肠炎、克罗恩病、阿米巴肠病、便秘、直肠前突、直肠粘膜内脱垂、结直肠息肉及腺瘤、消化道早癌筛查及镜下切除等肛肠科疾病。

供稿:刘瑞涛

本文为公益性科普文章,仅用于普及健康养生知识。

提高公民健康素养。