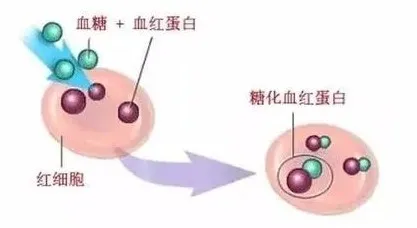

糖化血红蛋白(简称HbA1c或A1C),是指血液中的葡萄糖进入人体血液中,它与红细胞内的血红素结合,最终形成了糖化血红蛋白。而且一旦葡萄糖和血红素结合,就不会轻易分开,直到红细胞死亡为止,因为血红细胞寿命在120天以内,所以糖化血红蛋白反映的是过去2-3个月的血糖平均水平。

监测糖化血红蛋白的优点与缺点

优点:糖化血红蛋白反映过去2-3个月的平均血糖水平,不受短期血糖波动的影响,更适合评估长期治疗效果;无需空腹,方便患者随时进行,稳定性高。

缺点:不能反映患者每日的血糖波动情况,因此,不利于短期调整治疗方案。

糖化血红蛋白的影响因素

红细胞寿命变化:任何可能缩短红细胞寿命的因素如溶血性贫血、大量失血、脾肿大、风湿性关节炎、慢性肝脏疾病等可使 HbA1c 的测定结果假性降低。任何可以引起红细胞平均寿命增加的因素如脾切除、再生障碍性贫血、缺乏维生素 B12、肾损伤等可使 HbA1C 的测定结果假性升高。

药物影响:维生素 C 和 E 可以抑制血红蛋白的糖基化,长期大剂量服用可以使 HbA1c 测定结果假性降低。长期大剂量服用乙酰水杨酸盐、嗜酒会导致血红蛋白乙酰化,使 HbA1c 测定结果假性升高。长期使用慢性麻醉剂、羟基脲,可以使 HbA1c 测定结果假性升高。

HbA1c 控制目标

一般认为,糖化血红蛋白在 4%~6% 表示血糖控制正常;6%~7% 表示血糖控制比较理想;7%~8% 表示血糖控制一般;8%~9% 表示控制不理想,需加强血糖控制,多注意饮食结构及运动,并在医生指导下调整治疗方案;> 9% 表示血糖控制很差,是慢性并发症发生发展的危险因素。大多数糖尿病患者的血糖控制目标是:HbA1c < 7%,但具体到每一个人,HbA1c 的控制目标又不尽相同。

HbA1c < 7%:适合于大多数成年 2 型糖尿病患者(孕妇除外)。

HbA1c < 6.5%:适合于年轻、无并发症、预期寿命较长的 2型糖尿病患者。

HbA1c < 8.0%:适合于有严重低血糖史、预期寿命较短、有显著的微血管或大血管并发症,或有严重合并症、糖尿病病程较长的糖尿病患者。

糖化血红蛋白的五大误区

01数值越接近正常越好

不少患者认为糖化血红蛋白越接近正常值越好(标准检测方法的正常值范围为4%~5.9%),这种认识是不完善的。糖尿病治疗强调个体化原则,糖化血红蛋白的控制标准也是因人而异的,有时候病情严重者一味追求低的糖化血红蛋白数值反而得不偿失。

02糖化血红蛋白和血糖监测一个就够了

糖化血红蛋白和自我血糖监测不是互相排斥,而是相互补充的,两者对于糖尿病患者的随访是各有优缺点的。与随机血糖相比,糖化血红蛋白检测值不受一时偶然因素的影响,与采血时是否空腹无关,因而稳定性更好。而血糖能反映即时情况,尤其通过多点血糖监测(血糖谱)可反映患者全天血糖波动及控制情况。

03糖化血红蛋白稳定,能反映真实情况

一般情况下,血糖和糖化血红蛋白的变化趋势是一致的,但有时两者变化不一致。比如,暴发性1型糖尿病,这时糖化血红蛋白就可能赶不上急性血糖变化的速度,因此不能反映真实的平均血糖水平。还有酗酒、缺铁性贫血、高甘油三酯血症可使糖化血红蛋白升高。妊娠妇女血容量增加、血色素降低、以及溶血性贫血、急慢性失血、慢性肾衰、血红蛋白病等,测的糖化血红蛋白值都较低。

04检测糖化血红蛋白需要空腹

糖化血红蛋白不受进餐的影响,检测时可以任意时间采血,不需要空腹。但是患有贫血和血红蛋白异常疾病的患者,糖化血红蛋白检测结果不可靠,应采用血糖、糖化血清白蛋白或糖化血清蛋白来评价血糖的控制情况。

05要经常检测糖化血红蛋白

糖化血红蛋白是糖尿病监控的“金标准”,但没有必要频繁地进行该指标的检测。根据《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》建议,治疗之初至少每3个月检测一次,一旦达到治疗目标可每6个月检查1次

供稿:检验科 严征文

本文为公益性科普文章,仅用于普及健康养生知识。

提高公民健康素养。