近年来,我国结直肠癌发病率一路 “狂飙”,形势不容乐观!每年新增的结直肠癌病例,在所有恶性肿瘤新发病例中占比超10%,稳居恶性肿瘤发病榜第二位。

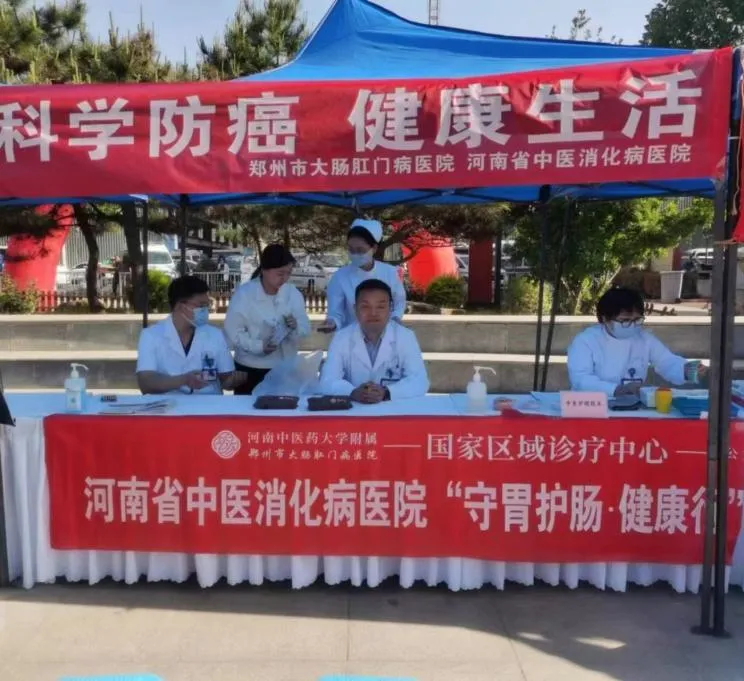

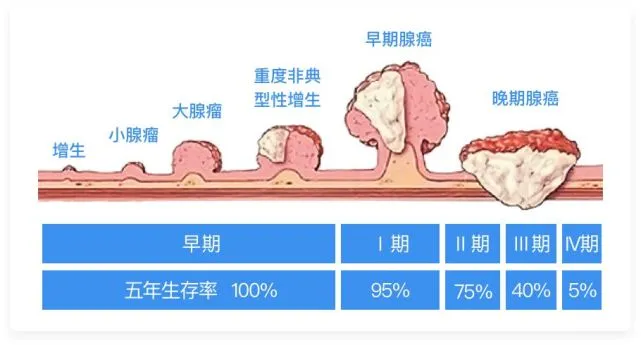

癌细胞从正常细胞 “变异”,本是一个相当缓慢的过程,可不少人直到结直肠癌发展到晚期才匆匆就医。究其根源,大多是因为忽略了早期症状,没及时敲响健康警钟。河南省中医消化病医院、郑州市大肠肛门病医院公共卫生科为您整理了关键知识,教您读懂结直肠癌的 “危险信号”,抓住早诊早治的黄金时机!

结直肠癌的警示症状越早识别

治愈机会越大

结直肠癌早期症状易与肠功能紊乱、消化不良、肠炎、痢疾等相混淆。但在出现以下情况时,要及时就医。

1.大便带血

当粪便出现鲜血,且能排除痔疮因素时,很可能是结直肠癌的早期症状。这类鲜血便多源于直肠附近的结肠,通常出血量较少,血色暗红,常在排便前后点滴而下,或附着于粪便表面。若大便呈黑色,尤其是类似柏油的光泽状,则提示出血部位可能位于结肠更高处。

2.脓血便

持续或反复出现脓血便,且按痢疾治疗未见明显好转;同时伴有频繁便意,总有排不干净的感觉,肛门坠胀不适等症状,需引起高度警惕。

3.排便习惯改变

正常情况下,多数人每天定时排便 1 次,粪便软硬适中。也有部分人排便频率有所不同,每天 2 - 3 次,或每 2 - 3 天排便 1 次,只要没有腹痛、腹胀等不适,都属于正常现象。

但如果没有明显原因,比如生活环境变化、工作调整、外出旅行、饮食改变或用药等,突然出现排便习惯异常,像排便次数明显增多或减少、便秘与腹泻交替出现,且这种情况持续超过 3 周,就需要提高警惕,及时就医检查。

4.大便形状改变

大便变细、变扁或表面出现槽沟。

5.大便潜血

粪便检查反复多次出现隐血者。

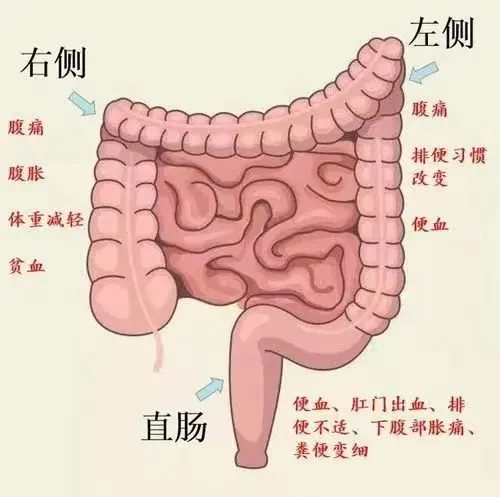

6.腹痛腹胀

早期结直肠癌并无疼痛,只有当肿瘤侵及直肠周围组织或腹膜时,才可能出现局部疼痛。当出现持续性下腹部不适、隐痛或腹胀时,应警惕结直肠癌的可能。

7.腹部肿块

息肉型结肠癌多发于右侧结肠,常在腹部摸到体积较大的肿块。横结肠的肿块可在脐周摸到,肿块较硬,大小不等,表面有结节。

8.贫血

结直肠癌所致的长期慢性出血是引起贫血的主要原因。贫血一般表现为疲乏、困倦、头晕、心慌、睑结膜及甲床颜色苍白等。

9.体重减轻

长期肿瘤消耗,会造成体重下降明显,患者常感乏力、没有精神。如果这些症状在短期内出现且逐渐加重,就应引起重视。

结直肠癌高风险人群的判断方法

是不是出现便血、大便习惯改变就要怀疑结直肠癌呢?如何判断是不是结直肠癌高风险人群,根据国家卫健委印发的《结直肠癌筛查与早诊早治方案(2024年版)》,以下人群属于结直肠癌高风险人群:

散发性结直肠癌高风险人群

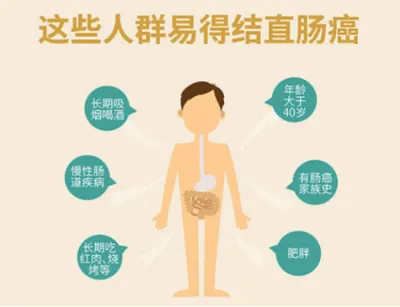

综合年龄、性别、一级亲属结直肠癌家族史、吸烟和体重指数(BMI),对散发性结直肠癌风险进行评分,以下各项累计评分≥4分者,认定为高风险人群。

年龄:≤49岁(0分),50-59岁(1分),≥60岁(2分)。

性别:女性(0分),男性(1分)。吸烟史:无(0分),有(1分)。

BMI:<23kg/m²(0分),≥23kg/m²(1分)。

一级亲属(父母、子女以及兄弟姐妹)确诊结直肠癌:无(0分),有(1分;其中,如有1个一级亲属<60岁时被确诊为结直肠癌,或者2个一级亲属确诊结直肠癌4分)。

遗传性结直肠癌高风险人群

具有林奇综合征或患有家族性腺瘤性息肉病等的人群。

预防结直肠癌,早筛、早诊、早治是关键。高风险人群,像有结直肠癌家族史、肠道腺瘤病史、长期患炎症性肠病,以及粪便隐血试验呈阳性的人群,务必定期进行筛查。

结肠镜检查是结直肠癌筛查的一线推荐方法,能够直观地观察肠道内部情况,及时发现病变。对于不耐受结肠镜检查,或者无法依从该方法的人群,可选用免疫法或化学法的大便潜血检测、乙状结肠镜、结肠CT成像、多靶点粪便DNA检测等替代筛查手段。这些方法各有优势,能从不同角度助力结直肠癌的早期发现。

除了留意身体发出的预警症状,以及高危人群定期筛查外,调整生活方式对降低结直肠癌发病风险也十分重要。建议大家控制吸烟,吸烟会增加结直肠癌的发病风险;保持健康体重,将BMI控制在23kg/m²以下,肥胖与结直肠癌的发生密切相关;减少红肉及加工肉制品摄入,它们可能促进肠道内有害物质的生成;增加膳食纤维摄入,多吃蔬菜、水果、全谷物等,膳食纤维可促进肠道蠕动,减少有害物质在肠道内的停留时间。

结直肠癌若能在早期被发现并及时诊断和治疗,患者的治愈率和生存率将显著提高。每个人都是自己健康的第一责任人,请牢记:一旦察觉预警症状,应立即排查;若是高危人群,务必定期筛查。让我们积极践行科学防癌理念,拥抱健康生活。河南省中医消化病医院、郑州市大肠肛门病医院将凭借专业的医疗技术和热忱的服务态度,为您的胃肠健康一路保驾护航。

供稿:公共卫生科胡影影、潘振豫

审核:郝瑞贞

本文为公益性科普文章,仅用于普及健康养生知识。

提高公民健康素养。